#04 順調なサービス拡大から急成長へ。 スタートアップ時代を支えた成功要因とは

成長期のスタートアップはこんなものだ、と言えばそれまでなのかもしれない。

若さ、活気、刺激、勢い。自由、新規性、成長や成功の実感。

創業から数年、急速な成長を遂げているさなかのレアジョブには、それらのすべてが揃っていた。

山田 裕一朗氏(現・ファインディ株式会社 代表取締役)は、重工メーカー、コンサルティングファームでキャリアを積んできた。

同じくコンサルタントだった加藤が書いていたブログ『起業予定の外資系戦略コンサルの日記(当時名称)』からレアジョブを知り、入社選考を受けることに。

加藤との面接は2時間半におよび、最後に言われたのが「すごく採用したいけど、今はお金ないから来年からでもいい?」だった。

翌日になって「やっぱり来月からで」と電話があり、おもしろい会社だなと感じてそのまま入社を決意した。

コンサル時代の加藤のブログ

当時のレアジョブには、抱えきれないほどのチャンスやチャレンジがあふれていた。

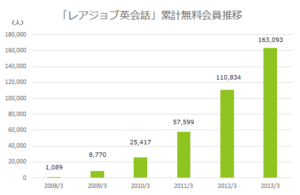

サービスの拡大は著しく、2009年から2010年にかけて無料会員数は10,000人を突破。

2011年3月時点では60,000人に届かんとする急成長ぶりだった。

その頃には「オンライン英会話業界でナンバーワンといえばレアジョブ」というポジションと、圧倒的な認知を獲得していた。

累計会員数の推移

オンライン英会話が、語学教育の新たなサービスとして注目度が高く、学習者のニーズに合致していたのは事実である。

とはいえ、数ある事業者のなかでも、なぜレアジョブはここまでの急成長を果たせたのか?

その理由を、山田は“3つのポイント”があったからだと認識している。

まずは、プロダクトの質の確保。

当時、大まかに言うと「日本側は中村・フィリピン側は加藤」と、創業者ふたりが管掌する拠点を分けていた。実はこれが、日本の受講者とフィリピンの講師をマッチングする当時のビジネスモデルの重要な鍵。

ビジネスを成功させるには、サービス側とレッスン供給側のバランスが不可欠だったからだ。

そのうえで、加藤がシェムと出会い、初期はフィリピン大学の学生と卒業生によって講師陣を固めた。

プロダクト=レッスンの質を高く保てたのは、成功につながる1つ目のポイントだった。

レアジョブフィリピンのオフィス外観

次に、マーケティング的側面。

伸びるサービスには、必ず“これまでとは違う圧倒的な何か”がある。

レアジョブの場合は「25分129円から」という圧倒的な安さと、それでも質の高いレッスンを提供できる体制の2つが揃っていたことが大きかった。

そして最後は、採用力の高さ。これは、日本側の組織における強みである。

「中長期的なビジョンを、レアジョブ以上に語れるオンライン英会話の会社はなかったと思う」と、山田は振り返る。

新興の産業だけに、マーケットの伸びを語るのは難しくない。

しかしレアジョブは“Chances for everyone, everywhere.”とグループビジョンを掲げ、ビジネスのその先を明確に見据えていた。

ビジョンや創業者への共感という求心力で人材を採用できていたのは、他社と一線を画するポイントだった。

とはいえ、中村と加藤を筆頭に、20代のスタッフばかりが集うスタートアップには違いない。

守りよりも攻めの姿勢、組織づくりよりも事業を優先し、「いかにしてもっと伸ばすか」が大命題。

たとえば、CPA(Cost per Acquisition:顧客獲得単価)は一定の金額を設定し、それ以下で運用できるなら、ありったけの予算をつぎこんで新規獲得に励んでいた。

スタッフと飲みに行くなら、カスタマーサポートの対応を終えた深夜1時から朝まで…が当たり前。

どんなに忙しくても、無謀な挑戦に思えても、挑戦的に臨んでいく気運が社内全体に満ちていたのである。

そのひとつの例が、2011年、KDDIと組んだ業務提携。

山田にとっては人生初のプロジェクトマネジメントだった。

“スマートフォンでオンライン英会話レッスンを受けられる”というセールスポイントを掲げ、「レアジョブ for Android」を共同開発した。

スタートアップが大手企業と組み、革新的なサービスを世に送り出す――。

レアジョブとして一段高いステージに上がるための、わくわくするようなチャレンジだった。

ここでも、オンライン英会話業界のトップというポジションが効いている。

トップカンパニーという認識が、興味深い案件を引き寄せる力になっていたからだ。

そう感じていればこそ、さらに頑張りのエネルギーが生まれ、前進のスピードは加速していった。

もちろん、大変でないわけがない。

メンバーを何人も巻き込み、連日真夜中まで働き続ける日々。

山田がPMを務め、中村はレアジョブフィリピンのエンジニアが書いたコードをチェックし、「間に合わない!」と言いながらも何とか開発を進めていった。

結論から言えば、このサービスは少し早過ぎた。

当時のスマートフォンの性能では、25分もSkypeを利用すると電池がなくなってしまったり、そもそも小さい画面でレッスンを提供するのに十分な教材の提供ができていなかった。

提供開始から数年でサービスは終了してしまうが、それでも実りの大きい経験だったと山田は言う。

レアジョブとして初の企業間業務提携を果たした実績が、後に、リクルートライフスタイルとの業務提携や三井物産との資本業務提携につながっていく道筋を立てたことに違いはない。

常に忙しく、時間が足りない日々だった。

それでも、挑戦の刺激と成長の実感が、すべてを癒してくれた。

誰もが同じように志高く、そのエネルギーで動き続けていた時代だった。

中村が直属の上司だった山田は、「経営者の喜びや苦悩を間近で見つめ続けた20代だった」と当時を振り返る。

そして、山田自身、後に自ら起業の道を選択するのであった。

「成長したね」の言葉とともに、中村は新たな挑戦へと踏み出す山田を送り出した。

後に、JAPAN Venture Awardsを受賞した際の集合写真。経営者とメンバーの距離の近さがうかがえる

経営者の立場となった今、加藤と中村の姿やレアジョブという会社を客観的に見つめたうえで「やっぱりすごい」と山田は言う。

初期の成長期を経て、その後レアジョブは危機的な局面に瀕することとなる。

成長軌道に乗っているビジネスを加速させるよりも、停滞を乗り越える方がはるかに難しい。

それでも着実に進み続けてきた事実は、やがて歴史や実績という強さに変換されていく。

2011年、日本のオフィスにて創業者3名が揃う

「中村さんは表情に出ないからわかりにくいけれど、どんなにつらい苦境に立たされてもあきらめない。置かれた状況下でできる最良の手立てを冷静に考えて、変化も柔軟に受け入れながら前進しようとする。こんなにしつこくチャレンジを続けている会社は、なかなか他にはない」

山田の言葉は、変化のなかを生き抜いていくという企業の宿命と、生き抜いてきたレアジョブに対する最大級の賛辞と言っていいだろう。

あの頃、まっすぐに前を、上を目指して邁進していたのは、成長の余地があったからに他ならない。

伸びしろがあるのは、未熟だからだ。

チャレンジが人を育て、事業を育てる。

だが、企業や組織の成長は、まったくの別次元で考え、構築すべきものだ。

サービスの成長スピードに企業の成長が追いつけなくなったとき、足場の地盤は揺らぎ、崩れる。

2012年春、その時が迫っていた。